두뇌를 간질이는 짧은 도전이 하루의 집중력을 바꾸기도 한다. 성냥개비로 만든 방정식 하나가 직관을 시험하고, 단 하나의 이동이 사고의 틀을 바꾼다.

성냥개비 퍼즐, 왜 이렇게 끌릴까

성냥개비 퍼즐은 시각적 단서를 논리적 추론으로 엮어내는 하이브리드 게임이다. 제한된 시간, 제한된 정보, 제한된 이동이라는 제약이 창의성과 추론력을 동시에 자극한다.

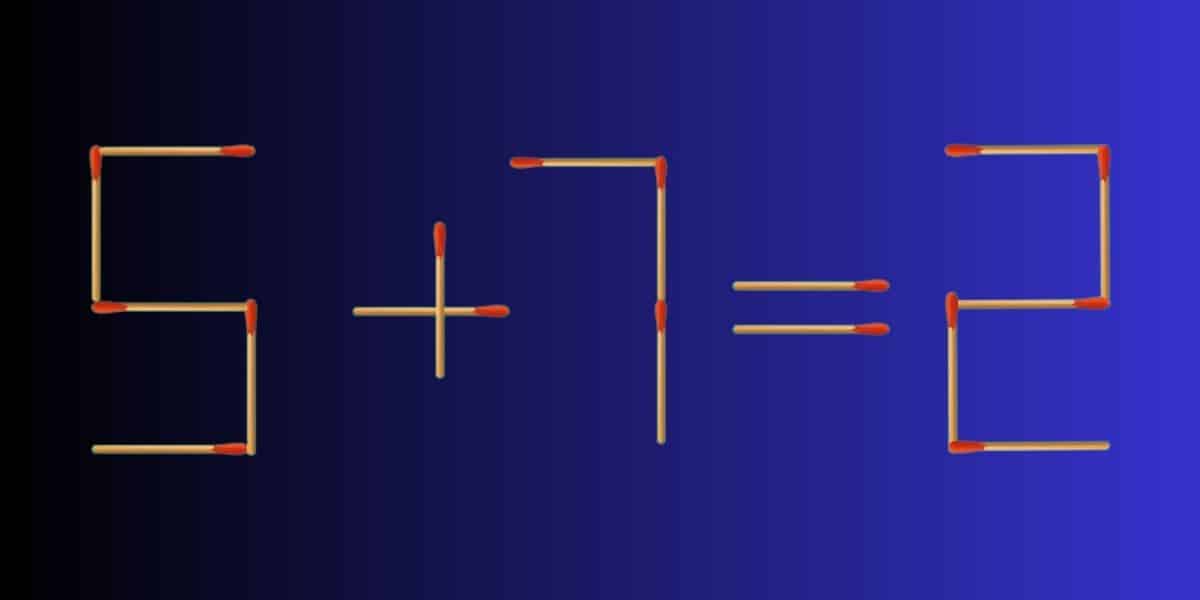

이 퍼즐의 원형은 간단하다. 성냥개비로 적힌 5 + 7 = 2가 눈앞에 등장하고, 당신은 오직 한 개비만 옮겨 참이 되게 만들어야 한다. 제시된 20초 안에 성공하는 사람은 18% 정도에 불과하니, 심장이 살짝 뛸 수밖에 없다.

문제의 핵심은 ‘틀 바꾸기’

이 퍼즐의 묘미는 계산 자체보다 표기의 구조를 보는 시선에 있다. “숫자”를 고정된 기호로 보지 말고, 성냥개비라는 부품의 조합으로 해체하는 순간 해법의 길이 열린다.

“한 번의 이동이 곧 사고의 재배치다. 작은 선 하나가 전체를 바꾸고, 익숙한 규칙이 새 질서를 만든다.”

해법, 단 하나의 이동

정답의 요지는 플러스를 마이너스로 바꾸고, 남는 성냥개비를 숫자에 보태는 데 있다. 플러스의 세로획을 떼어 마이너스로 만들고, 그 한 개비를 5에 부착해 9로 바꾸면 식이 완성된다.

그 결과, 방정식은 9 – 7 = 2로 변환된다. 정확한 산술에 부합하고, 이동은 한 번뿐이니 조건을 완벽히 만족한다.

두뇌가 좋아하는 이유

성냥개비 퍼즐은 시각화와 추상화를 번갈아 쓰게 하므로 작업기억과 주의집중을 자연스럽게 끌어올린다. 정답을 찾는 동안 가설을 세우고 검증하는 미니 실험을 거듭하며, 성공의 보상감이 다음 도전으로 이어진다.

심리학 연구도 정기적인 퍼즐 활동이 문제해결 능력과 기억 성분을 강화할 수 있음을 시사한다. 중요한 건 난이도를 적절히 세팅하고, 짧고 집중적으로 즐기는 리듬을 만드는 일이다.

20초 안에 푸는 실전 전략

빠르게 풀려면 무작정 움직이지 말고, 먼저 패턴을 훑어 “한 획”이 만드는 최대효과를 상상하라. 시선을 연산자, 숫자의 획수, 가능한 대체 형태로 순환시키며, 손은 마지막에 움직인다.

- 먼저 연산자에 의심을 두고, 플러스/마이너스 전환 가능성을 탐색하라.

- 숫자 5, 6, 9처럼 획 하나로 서로 치환 가능한 쌍을 떠올려라.

- “정확한 등식”을 목표로, 결과값의 의미를 항상 검산하라.

- 10초가 지났다면 “한 개비로 두 지점의 효과를 낼 수 있는가?”를 재평가하라.

- 마지막 5초에는 최선의 가설 하나를 집중 실행하라.

실패를 즐기는 기술

처음에는 오답이 더 빠르게 나오지만, 이는 탐색의 자연스러운 흔적이다. 실패를 기록하고, 다른 경로로 접근하면 다음 시도에서 속도가 붙는다.

중요한 건 “왜 틀렸는가”보다 “어디서 고정관념이 작동했는가”를 포착하는 일이다. 이런 메타인지가 쌓이면 퍼즐 체력이 눈에 띄게 오른다.

더 깊이 즐기는 응용법

같은 논리를 시계, 전자표시, 블록 퍼즐에도 옮겨 보면 전이학습이 일어난다. 표현의 피상성을 걷어내고 구조를 건드리는 연습이 결국 창의적 문제해결의 핵심을 길러 준다.

짧은 루틴을 권한다. 아침 5분 워밍업, 점심 전 1문제 스프린트, 저녁엔 오늘의 실패노트를 3줄로 정리하라.

당신의 순간을 기록하라

해법을 한눈에 떠올렸다면 그 경로를 되짚고, 막혔다면 막힌 지점을 구체적으로 적어보라. 기록은 다음 퍼즐의 초반 10초를 절약하고, 실력의 곡선을 또렷이 보여준다.

다음 번에는 규칙을 살짝 바꾸어 스스로 문제를 만드는 것도 좋다. “한 번의 이동”이나 “두 번의 회전” 같은 제약으로 난이도를 개성 있게 조절하라.

함께 즐기는 커뮤니티

퍼즐은 혼자 풀 때도 좋지만, 함께 풀 때 통찰이 배가된다. 서로의 가설을 비교하고, 다른 사람의 직관을 훔치는 과정에서 자신의 사고도 넓어진다.

오늘의 퍼즐을 시도했다면, 걸린 시간과 사용한 전략을 댓글처럼 공유해 보라. 누군가의 실수가 다른 이의 정답이 되고, 당신의 정답이 누군가의 출발선이 된다.